《 新潟水俣学の模索 》

Tweet

よろしければ本ページについてのツイートをお願いします

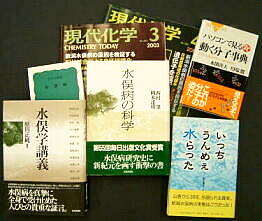

2019/09/15に新潟水俣病現地調査2019が実施されました。 2019/09/15に新潟水俣病現地調査2019が実施されました。 2016/10/16に新潟水俣病現地調査2016が実施されました。 2016/10/16に新潟水俣病現地調査2016が実施されました。 水俣病公式確認60年実行委員会による国と加害企業及び当該自治体宛の水俣病被害の解明を求める全国署名 [PDF] (送り先は最下段阿賀野患者会)にご協力ください。新潟では2016年9月20日を第一次,11月18日を第二次,12月20日を最終集約日としています。 水俣病公式確認60年実行委員会による国と加害企業及び当該自治体宛の水俣病被害の解明を求める全国署名 [PDF] (送り先は最下段阿賀野患者会)にご協力ください。新潟では2016年9月20日を第一次,11月18日を第二次,12月20日を最終集約日としています。 2015/07/25に第87回サイエンスカフェにいがた『新潟にとって新潟水俣病とは? ─新潟水俣病公式確認50年』が開催されました。また2015/09/13には新潟水俣病現地調査2015 [PDF] が実施されました。 → 写真 2015/07/25に第87回サイエンスカフェにいがた『新潟にとって新潟水俣病とは? ─新潟水俣病公式確認50年』が開催されました。また2015/09/13には新潟水俣病現地調査2015 [PDF] が実施されました。 → 写真 ご協力をお願い致します。『あなたも、提言「国は今こそ水俣病の全面解決を! ―最高裁判決を踏まえ、新たな救済制度の確立を求める―」の賛同署名にご協力ください。』 ※第30回サイエンスカフェにいがた『化学物質と新潟水俣病』(2009/11/07)ゲストの野中昌法さんやノンフィクション作家の柳田邦男さんほかが呼びかけ人となっています。 ご協力をお願い致します。『あなたも、提言「国は今こそ水俣病の全面解決を! ―最高裁判決を踏まえ、新たな救済制度の確立を求める―」の賛同署名にご協力ください。』 ※第30回サイエンスカフェにいがた『化学物質と新潟水俣病』(2009/11/07)ゲストの野中昌法さんやノンフィクション作家の柳田邦男さんほかが呼びかけ人となっています。 2014/09/28に新潟水俣病2014現地調査 [PDF] が行われました。 → 写真,新潟日報記事 2014/09/28に新潟水俣病2014現地調査 [PDF] が行われました。 → 写真,新潟日報記事

|

= 新潟日報NIE欄連載記事「くらしと環境問題」・第8回(2004/04/26掲載)の加筆原稿 | 最新トピックにジャンプ = 水俣病の化学/メチル水銀生成反応(塩化メチル水銀のlog P値よりを追加

水俣病の化学/メチル水銀生成反応(塩化メチル水銀のlog P値よりを追加

↑ このページの分子参照にはChimeが必要です。

大きな地図で見る

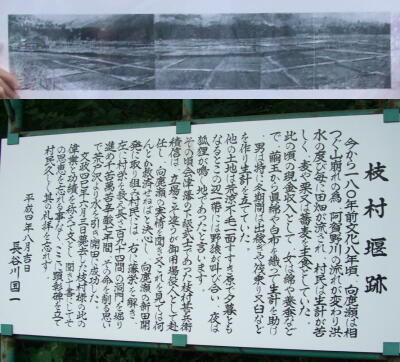

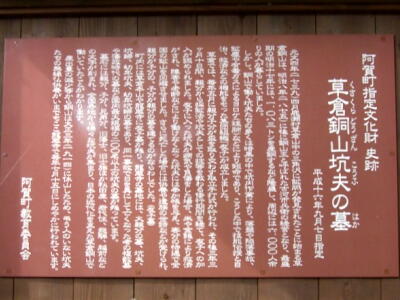

※Googleマップ上に作成した阿賀野川でたどる新潟水俣病(「Google Earth で表示」のクリックでGoogle Earthへ)

同マップのGoogle Earthによる表示画像(画像クリックでKMLファイル読み込み)

※うまくいかない場合は上の地図を拡大表示し「Google Earth で表示」をクリック

水俣病

《 新潟日報に掲載した原稿を,リンク資料や注釈などを加えて書き直したものです;2004/04/26公開・随時更新 》

※参考資料:本ページへのアクセス状況

クリックで拡大(他の行事含め詳細記載)

クリックで拡大(他の行事含め詳細記載)